よくあるご質問

お客様よりお問い合わせの多いご質問をFAQとしてまとめています。お問い合わせ前にご確認ください。

製品・部品のご購入、修理等に関するご質問

- Q1:製品はどこで買えますか?直販はしていませんか?

- A1:申し訳ありませんが、お客様への直販は行っておりません。お近くの販売店までお問い合わせください。販売店が分からない場合はお近くの営業所に販売店をご確認ください。

- Q2:部品、取扱説明書の購入先について教えてください。

- A2:部品、取扱説明書などはサービス工場が担当しております。「サービス工場一覧」より最寄のサービス工場にご連絡ください。

- Q3:機械の修理をお願いしたいのですが、どこに頼めばいいですか?

- A3:修理はサービス工場が担当しております。「サービス工場一覧」より最寄のサービス工場にご連絡ください。

エンジン発電機に関するご質問

- Q1:排出ガス規制について教えてください。

- A1:国土交通省においては、建設施工における排出ガスを低減することを目的として、「排出ガス対策型建設機械指定制度」を実施し、直轄工事における指定機械の使用の原則化を行ってきました。

このうち、発動発電機、空気圧縮機は、現在、「新たな排出ガス対策型建設機械指定制度」(建機指定制度(3次基準値による指定))にて運用されています。

対象となる発動発電機(含む溶接兼用機)、空気圧縮機は、エンジン出力が8kW以上560kW未満のものです。 - Q2:電気事業法におけるエンジン発電機の自家用電気工作物と一般用電気工作物の届出の違いについて教えてください。

- A2:自家用電気工作物について

エンジン発電機の場合、出力が10kW以上になると自家用電気工作物となり、所有者又は設置者は経済産業省原子力安全・保安院産業保安監督部に次の届出を行ない、自主保安を行わなければなりません。- ・主任技術者の選任届出

- ・保安規程の届出

- ・工事計画届出書(出力が10,000kW以上の場合)

- ・設置が必要とする理由書(非常用発電装置の場合)

- ・ばい煙発生施設の届出(ディーゼル機関:燃料消費量が重油換算50L/h以上の場合)

- ・公害防止に関する工事計画書

出力が10kW未満のエンジン発電機の場合は、小出力発電設備に該当し、一般用電気工作物に区分され届出は不要ですが、所有者が設置や保安の責任を負います。 - Q3:エンジン発電機は屋内配線に接続できないのですか。

- A3:屋内配線(通常電力会社から受電している配線)に接続すると、屋内配線および発電機に過電流が流れ、発電機の故障だけでなく、火災や感電事故の原因となり大変危険です。絶対に行わないでください。(法律でも禁止されています。)

ただし、下記の要件や問題が解決されれば、エンジン発電機を屋内配線に接続することは違法ではありません。エンジン発電機を屋内配線に接続するための法的な要件

電技第61条(非常用予備電源の施設)

常用電源の停電時に使用する非常用予備電源(需要場所に施設するものに限る。)は、需要場所以外の場所に施設する電路であって、常用電源側のものと電気的に接続しないように施設しなければならない。【要 約】(構外電路作業者の感電事故防止)

①非常用予備電源等では、常用電源の停電時に構外電線路へ電気が流出しないように常用電源との間に電気的あるいは機械的インターロックが設けられた電源切替器を施設するか、又は非常用予備電源等から供給される負荷回路を常用電源側の回路から独立させなくてはならない。

②屋内配線(電力会社)との並列運転に関しては、逆電力が生じたときに引込み線側を切り離す装置(逆電力継電器等)を施設しなくてはならない。

(電技解釈に従うほか、「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」をもとに、電力会社との協議が必要となる。) - Q4:可搬形発電機の接地の仕方を教えてください。

- A4:可搬形発電機の接地の仕方については、日本電機工業会可搬形発電装置技術専門委員会資料「可搬形発電装置を電源とする電路の漏電保護と感電防止について」があり、更には建設五社電気研究会、建設業電気保安技術協議会等で指針が示されています。

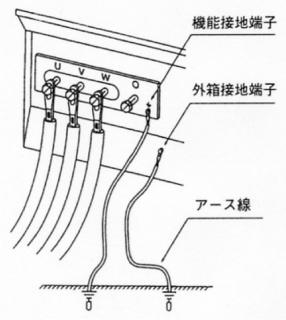

可搬形発電機を電路とした接地は、基本的に発電機の外箱、負荷機器の外箱、機能接地端子を接地工事する必要があります。(下図のように、別々に接地工事を行う方式を独立接地工事といいます。)

なお、可搬形発電機には、感電防止用として高感度・高速形の漏電遮断器又は漏電リレータイプの漏電遮断装置を装備することとされており、定格感度電流30mA以下、動作時間0.1秒以内の漏電遮断装置が標準装備されています。

- Q5:機能接地端子の目的について教えてください。

- A5:エンジン発電機の電路は絶縁されており、商用電源のような接地式電路ではありません。したがって、漏電遮断装置を装備しただけでは負荷機械に漏電が発生したときに、漏電電流が電源に戻る回路が形成されず、有効に作動しません。そのため、発電機の中性点(0端子)からコンデンサ又は抵抗を介した漏電検出用端子が設けられ、これを接地工事することにより接地式電路としています。この漏電検出用端子を接地工事することにより、漏電遮断装置の機能を確保できることから、この漏電検出用端子を機能接地端子と呼んでいます。何故、コンデンサ又は抵抗を介するのかというと、これらコンデンサ等がなければ、漏電時に大きな地絡電流が流れるのと、漏電点の電圧(接触電圧)が高く危険であるためです。すなわち、漏電が発生したときに漏電遮断装置が安全に作動するだけの電流しか流させないという端子です。

- Q6:漏電遮断装置に関する関係法令について教えてください。

- A6:労働安全衛生規則の第333条(漏電による感電の防止)および第334条(適用除外)に示されているほか、電技省令第15条(地絡に対する保護対策)、電技解釈第36条(地絡遮断装置の施設)ほかに示されています。

- Q7:携帯発電機にも漏電遮断装置の装備およびアースは必要なのですか。

- A7:携帯発電機の100V機で通常使用であれば、漏電遮断装置および接地の必要はありません。しかし、建設工事現場等感電の危険がある場所での使用には漏電遮断装置を要求されたり、接地工事を求められることがあります。

- Q8:機器接地と機能接地(漏電リレー用接地)は一緒に取付けても良いのですか。

- A8:過去には、機器接地と機能接地を別々にとる独立接地方式が広く採用されていましたが、現在は一緒に接地工事をするという共用接地が一般的になってきました。また、現場では接地工事の方法に独自の指針で行っていることがありますので、接地工事を行う場合は、現場の電気主任技術者の判断に基づき対処してください。

- Q9:最近、高調波という言葉を耳にするのですが、どのようなものなのですか。

- A9:電源の基本周波数(商用周波数は50Hz又は60Hz)の整数倍の周波数をもつ正弦波を高調波といいます。例:基本波50Hzの場合、第5次高調波は、50Hz×5=250Hzとなります。

高調波は、一般家庭や事務所で使用されるテレビや蛍光灯、エアコンといった家電・汎用品から工場等において使用される産業用大型機器、大容量のインバータや半導体整流装置(交流を直流に整流する装置)等から発生・流出しています。すなわち、汎用インバータのコンバータ部は順変換整流器より構成されているため高調波を発生し、インバータ部もトランジスタなどの電力スイッチ素子を内蔵しているため高調波を発生し、入力電源の電圧波形および電流波形に歪を生じさせます。 - Q10:基本波に高調波が含まれるとどの様な現象が現れるのですか。

- A10:基本波に高調波が含まれるとひずみ波形(電圧・電流)となります。仮に、エンジン発電機の負荷に高調波を発生する電気機器があると、発生した高調波は他の機器に流入するとともに発電機にも流入します。電気機器に高調波電流が流入すると異常音・異常振動が発生したり、焼損・火災が発生する場合があります。また、電圧ひずみにより機器が誤動作することがあります。同様に発電機に流入すると発電機の周波数、電圧、電流が不安定となり、時には発電機の焼損原因となります。

エンジン溶接機に関するご質問

- Q1:最近、直流アーク溶接機なのに、自動電撃防止装置が標準装備されてきていますが、直流溶接機にも電防は必要なのですか。

- A1:国内では直流アーク溶接機に自動電撃防止装置を装備しなければならないという法律はありません。しかし、使用者の安全を重視し、「自動電撃防止機能」を標準装備するようにしております。*交流アーク溶接機では労働安全衛生規則第332条にて使用場所を限定して交流アーク溶接機用自動電撃防止装置を装備しなければならないとしています。

エンジンコンプレッサに関するご質問

- Q1:エンジンコンプレッサで第二種圧力容器明細書(耐圧証明書)が添付されていないものがあるのはなぜですか?

- A1:エンジンコンプレッサ付属の空気だめが、厚生労働省で定めた「第二種圧力容器」に該当しないものについては、添付されておりません。

【参 考】

第二種圧力容器の定義:「ボイラ及び圧力容器安全規則」第1条

(1号)気体の「ゲージ圧力」が0.2MPa以上で、かつ内容量0.04㎥以上のもの。

(2号)気体の「ゲージ圧力」が0.2 MPa以上であって、胴の内径が200mm以上で、かつその長さが1000mm以上のもの。

特殊機器に関するご質問

- Q1:ターニングロールの設置方法などについて教えてください。

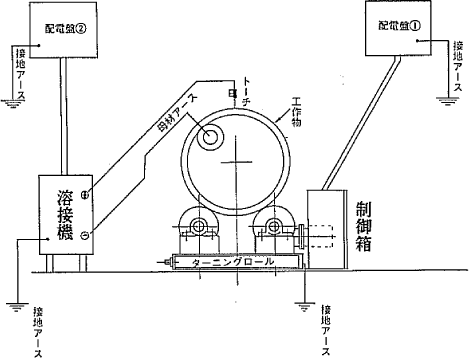

- A1:最も多用される溶接の場合について運転概要図は次のとおりです。

(1)ターニングロールの制御盤と溶接機の電源は、極力別の配電盤から給電すること。なお、両配電盤は別々に接地工事を施すこと。

(2)ターニングロールおよび溶接機は接地工事を施すこと。

(3)溶接機の母材アース線と工作物は確実に接続すること。

(4)前記(1)(2)(3)の処置が不完全な場合は、誤動作や故障の原因となる場合があるので確実に実施すること。